পণ্যে বৈচিত্র্য আনার মাধ্যমে দেশের রফতানি আয় বাড়াতে দীর্ঘদিন ধরে নানা ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

পণ্যে বৈচিত্র্য আনার মাধ্যমে দেশের রফতানি আয় বাড়াতে দীর্ঘদিন ধরে নানা ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। কিন্তু বাস্তবে এসব উদ্যোগ তেমন কাজে আসেনি। বরং রফতানিতে হিমায়িত খাদ্য, পাট ও চামড়া খাতের অবদান ক্রমেই আরো হ্রাস পেয়েছে। এর বিপরীতে রফতানিতে তৈরি পোশাক খাতের আধিপত্য প্রবল হয়েছে। এ খাতের ওপর ভর করে দেশের রফতানি আয়ও অনেক বেড়েছে। যদিও একক খাতের ওপর রফতানি আয় কেন্দ্রীভূত হওয়ায় তা দেশের অর্থনীতিতে ঝুঁকি তৈরির পাশাপাশি হয়ে উঠেছে ভূ-অর্থনৈতিক চাপের অনুষঙ্গও। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে ট্যারিফ ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দরকষাকষির সময় তৈরি পোশাক খাতনির্ভরতা ও ভূ-অর্থনৈতিক সমীকরণের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বাংলাদেশের পোশাক রফতানির প্রধান গন্তব্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের বাজার। ফলে বাজার নিয়ন্ত্রণকারী দেশগুলো রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক বার্তা দেয়ার কৌশল হিসেবে এ নির্ভরতাকে ব্যবহার করতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ২০১৩ সালের রানা প্লাজা ধসের পর থেকে শ্রম অধিকার ও কারখানার নিরাপত্তার বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচনায় আসে। পশ্চিমা ক্রেতারা তখন বাংলাদেশকে শ্রমমান উন্নয়নে বিভিন্ন শর্ত দিয়েছিল। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারনির্ভর এ শিল্পকে ঘিরে বিভিন্ন সময়ে কূটনৈতিক চাপ, শ্রম অধিকার ও মানবাধিকারের অজুহাতে হস্তক্ষেপ এবং বৈশ্বিক শক্তিগুলোর প্রতিযোগিতা দিন দিন স্পষ্ট হচ্ছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ ইউরোপীয় ইউনিয়নের জিএসপি প্লাস সুবিধা এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার। এ সুবিধাগুলো পেতে শুধু অর্থনৈতিক নয়, রাজনৈতিক ও মানবাধিকারসংক্রান্ত শর্তও মানতে হয়। ফলে পোশাক শিল্পকে ঘিরে অনেক সময় দৃশ্যমান কিংবা অদৃশ্য কূটনৈতিক চাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে চীন বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে বড় বিনিয়োগকারী ও কাপড়-সুতা সরবরাহকারী। বিপরীতে পশ্চিমা দেশগুলো এ পোশাকের প্রধান ক্রেতা। এ বিপরীতমুখী সম্পর্কের কারণে বাংলাদেশকে চীন ও পশ্চিমা শক্তির মধ্যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য রক্ষা করতে হচ্ছে।

অর্থনীতিবিদদের মতে, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পর বাংলাদেশ আর আগের মতো শুল্ক সুবিধা পাবে না। তখন ভূ-অর্থনৈতিক চাপ আরো বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন, সবুজ জ্বালানি ব্যবহার এবং টেকসই উৎপাদনকেও এখন ভূরাজনৈতিক শর্তের অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, অনেক দেশ এখন বোঝে যে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতকে যদি আঘাত করা হয় তাহলে অনেক কিছু আদায় করা সম্ভব। অর্থাৎ বাংলাদেশের পোশাক খাত এখন একটা ভূ-অর্থনৈতিক অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। কেউ যদি বাংলাদেশকে আঘাত করতে চায়, পোশাক খাতকে আঘাত করে সেটি সম্ভব। কিছু পক্ষ মনে করে যে পোশাক খাতকে অস্থির রাখলেই বাংলাদেশের অর্থনীতি ভঙ্গুর হবে এবং তাদের দাবি আদায় করা সহজ হবে।

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বণিক বার্তাকে বলেন, ‘আজকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং আইএলও আমাদের বাণিজ্য সুবিধাকে পুঁজি করে যেসব শর্ত পরিপালনে চাপ দিচ্ছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন ২০ জন সদস্য হলেই ট্রেড ইউনিয়ন করা যাবে, এটা চরম আপত্তিকর। এসব শর্ত মোকাবেলা করে শিল্প আর এগিয়ে যেতে পারে না। ভারত বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে চেষ্টা করেছে আমাদের এ মার্কেটকে দখলে নিতে। নানা রকম উদ্যোগও তারা নিয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশে নীতিনির্ধারকরা এ খাতের সুবিধাগুলো প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। আদতে এসবের কারণে আমরা চাপে পড়ে যাচ্ছি।’

একটা সময় পর্যন্ত বাংলাদেশ শুধু পাট ও পাটজাত পণ্য রফতানি করত। মোট রফতানি আয়ের ৯৭ শতাংশই আসত এ খাত থেকে। এজন্য পাটকে ‘সোনালি আঁশ’ হিসেবেও অভিহিত করা হতো। তবে কালের পরিক্রমায় পাটের সে অবস্থান আর নেই। অনেক বছর হলো রফতানিতে পাটের জায়গা দখল করে নিয়েছে তৈরি পোশাক খাত। সত্তরের দশকে তৈরি পোশাক রফতানি শুরু হলেও এ খাতের বিকাশ হয়েছে এর পরের দশকগুলোয়। এ সময়ে রফতানিতে অন্যান্য খাতের অবদান কমার বিপরীতে পোশাক খাতের হিস্যা বেড়েছে।

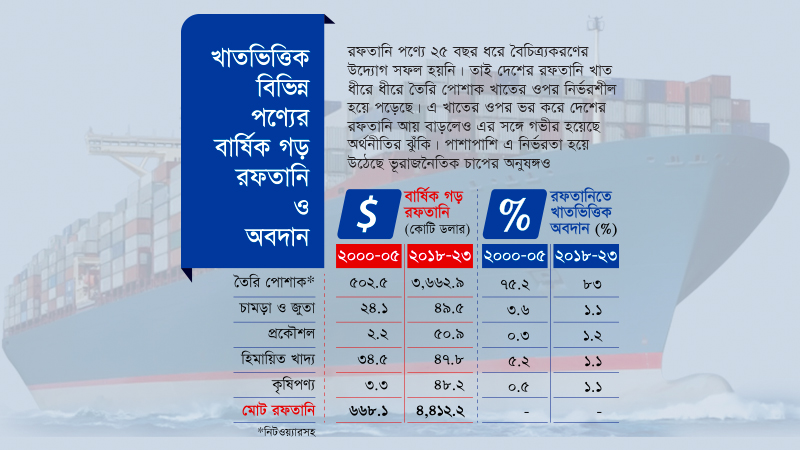

গত দুই দশকে দেশের খাতভিত্তিক রফতানি আয়ের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০০০ থেকে ২০০৫ সময়কালে প্রতি বছর গড়ে ৫০২ কোটি ৫০ লাখ ডলারের তৈরি পোশাক রফতানি হয়েছে। এ সময় মোট রফতানিতে খাতটির অবদান ছিল ৭৫ দশমিক ২ শতাংশ। এর পরের দশকে ২০১৮ থেকে ২০২৩ সময়পর্বে পোশাক খাতের বার্ষিক গড় রফতানির পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ৬৬২ কোটি ৯০ লাখ ডলার। এ সময়ে রফতানিতে খাতটির হিস্যা আরো বেড়ে ৮৩ শতাংশে দাঁড়ায়। সর্বশেষ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ওভেন ও নিট মিলিয়ে ৩ হাজার ৯৩৪ কোটি ৭০ লাখ ডলারের তৈরি পোশাক রফতানি হয়েছে। এ সময়ে মোট রফতানির ৮১ দশমিক ৪৯ শতাংশ অবদান ছিল তৈরি পোশাক খাতের।

ডলারের হিসাবে রফতানির পরিমাণ বাড়লেও রফতানিতে গত দুই দশকে চামড়া ও জুতার অবদান কমে গেছে। ২০০০ থেকে ২০০৫ সময়কালে প্রতি বছর এ খাতে গড়ে ২৪ কোটি ১০ লাখ ডলারের পণ্য রফতানি হয়েছে। এ সময়ে রফতানিতে খাতটির অবদান ছিল ৩ দশমিক ৬ শতাংশ। তবে ২০১৮ থেকে ২০২৩ সময়ে রফতানিতে চামড়া ও জুতার অবদান কমে ১ দশমিক ১ শতাংশে দাঁড়ায়। এ সময়ে প্রতি বছর গড়ে রফতানি হয়েছে ৪৯ কোটি ৫০ লাখ ডলার। সর্বশেষ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১১৪ কোটি ৫১ লাখ ডলারের চামড়া ও জুতা রফতানি হয়েছে। এ সময়ে মোট রফতানিতে খাতটির অবদান কিছুটা বেড়ে হয়েছে ২ দশমিক ৩৭ শতাংশ।

রফতানি পরিস্থিতি ও একটি পণ্যে নির্ভরতার ঝুঁকি বিষয়ে জানতে চাইলে লেদারগুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (এলএফএমইএবি) সহসভাপতি মোহাম্মদ নাজমুল হাসান বণিক বার্তাকে বলেন, ‘ভূরাজনৈতিক চাপের শিকার না হতে চাইলে আমাদের যে দক্ষতাগুলো তৈরি হয়েছে এবং বেড়েছে সেটার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। একটা খাত তৈরি করতে অনেক বিনিয়োগ, দক্ষ জনবল লাগে। এটা গত ৩০-৪০ বছরে হয়েছে। এজন্য একটি খাতে সবসময় প্রবৃদ্ধি থাকে। অন্যান্য খাতে সরকারের তেমন একটা মনোযোগ ছিল না। ঝুঁকি থাকাতে ব্যবসায়ীরাও সেই সব খাতে বিনিয়োগে যাননি। বৈচিত্র্য না আনতে পারা বা ভূরাজনৈতিক চাপ যদি থাকেও সেটা আমাদের নিজেদের ব্যর্থতা।’

রফতানিতে হিমায়িত খাদ্য একসময় দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল। যদিও পরবর্তী সময়ে খাতটি এ অবস্থান আর ধরে রাখতে পারেনি। ২০০০ থেকে ২০০৫ সময়কালে প্রতি বছর গড়ে ৩৪ কোটি ৫০ লাখ ডলারের হিমায়িত খাদ্য রফতানি হয়েছে। এ সময়ে মোট রফতানির ৫ দশমিক ২ শতাংশই ছিল খাতটির দখলে। ২০১৮ থেকে ২০২৩ সময়ে প্রতি বছর হিমায়িত খাদ্যের গড় রফতানির পরিমাণ বেড়ে ৪৭ কোটি ৮০ লাখ ডলারে দাঁড়ায়। তবে এ সময়ে রফতানিতে খাতটির হিস্যা কমে ১ দশমিক ১ শতাংশ হয়েছে। সর্বশেষ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪৪ কোটি ১৬ লাখ ডলারের হিমায়িত ও জীবন্ত মাছ রফতানি হয়েছে। এ সময়ে মোট রফতানিতে খাতটির অবদান ছিল শূন্য দশমিক ৯১ শতাংশ।

প্রকৌশল পণ্যের রফতানির পরিমাণ ও হিস্যা গত দুই দশকে বাড়লেও মোট রফতানিতে এর পরিমাণ খুব বেশি নয়। ২০০০ থেকে ২০০৫ সময়ে বছরে গড়ে ২ কোটি ২০ লাখ ডলারের প্রকৌশল পণ্য রফতানি হতো। সে সময় মোট রফতানির শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ ছিল এ খাতের। এর পরের দশকের ২০১৮ থেকে ২০২৩ সময়ে প্রকৌশল পণ্যের রফতানির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৫০ কোটি ৯০ লাখ ডলারে। এ সময় মোট রফতানির ১ দশমিক ২ শতাংশ খাতটির দখলে ছিল। সর্বশেষ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকৌশল খাতে ৫৩ কোটি ৫৬ লাখ ডলারের পণ্য রফতানি হয়েছে।

কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের রফতানি খাতে কৃষিপণ্য এখনো উল্লেখযোগ্য অবস্থান দখল করতে পারেনি। ২০০০ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রতি বছর গড়ে ৩ কোটি ৩০ লাখ ডলারের কৃষিপণ্য রফতানি হয়েছিল, যা ছিল সে সময়ের মোট রফতানির দশমিক ৫ শতাংশ। ২০১৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সময়ে খাতটির বার্ষিক গড় রফতানি বেড়ে ৪৮ কোটি ২০ লাখ ডলারে দাঁড়ায়। এ সময়ে মোট রফতানিতে কৃষিপণ্যের হিস্যা ছিল ১ দশমিক ১ শতাংশ। সর্বশেষ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১০০ কোটি ৬৯ লাখ ডলারের কৃষিপণ্য রফতানি হয়েছে, যা এ সময়ে মোট রফতানির ২ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ।

বাংলাদেশের রফতানি পণ্যের প্রধান প্রধান বাজার বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মাত্র চারটি বাজার থেকেই মোট রফতানি আয়ের ৬৮ দশমিক ২৫ শতাংশ এসেছে। এর মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) থেকে ২ হাজার ১৩৮ কোটি ৪২ লাখ ডলার বা ৪৪ দশমিক ২৯ শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৮৬৯ কোটি ২৪ লাখ ডলার বা ১৮ শতাংশ, কানাডা থেকে ১৪৬ কোটি ৩৭ লাখ ডলার বা ৩ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ এবং জাপান থেকে ১৪১ কোটি ১৬ লাখ ডলার বা ২ দশমিক ৯২ শতাংশ রফতানি আয় এসেছে।

একক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের রফতানি পণ্যের সবচেয়ে বড় বাজার হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশ থেকে গত অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রে ৪৯৪ কোটি ৯৪ লাখ ডলারের ওভেন পোশাক, ২৫৯ কোটি ৬৪ লাখ ডলারের নিট পোশাক, ১৪ কোটি ৯৫ লাখ ডলারের হোম টেক্সটাইল, ২৫ কোটি ৮৭ লাখ ডলারের ক্যাপ ও ২ কোটি ৮ লাখ ডলারের ক্রাস্টেসিয়ানস রফতানি হয়েছে। এ সময়ে আমাদের মোট রফতানি হওয়া ওভেন পোশাকের ২৭ দশমিক ২১ শতাংশ, নিট পোশাকের ১২ দশমিক ২৭ শতাংশ এবং হোম টেক্সটাইলের ১৪ দশমিক ৯৯ শতাংশের গন্তব্য ছিল যুক্তরাষ্ট্র।

রফতানির ক্ষেত্রে তৈরি পোশাক খাতের ওপর অতিনির্ভরতা এবং একক দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র বৃহৎ রফতানি গন্তব্য হওয়ার কারণে অন্য সবকিছু ছাপিয়ে তৈরি পোশাক খাত বাংলাদেশের জন্য ভূ-অর্থনৈতিক জটিল সমীকরণের অংশ হয়ে উঠেছে। রেমিট্যান্স ও রফতানি হচ্ছে বাংলাদেশের বৈদেশিক আয়ের প্রধান উৎস। এর মধ্যে তৈরি পোশাক খাত শুধু বৈদেশিক মুদ্রাই আয় করছে না, বরং স্থানীয় কর্মসংস্থানেরও বড় উৎস হয়ে উঠেছে। ফলে এ খাতের ওপর কোনো আঘাত এলে সেটি দেশের অর্থনীতি তথা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাকেও ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়। বর্তমান জটিল ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বৈশ্বিক শক্তিগুলোও বাংলাদেশের এ দুর্বলতা সম্পর্কে অবগত। ফলে বিভিন্ন সময়ে নিজেদের স্বার্থ আদায়ের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউ বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিক স্বার্থের ইস্যু নিয়ে সরব থেকেছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশের রফতানি পণ্যের ওপর বড় অংকের শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়ে সয়াবিন বীজ, ভুট্টা, গম, এলপিজি আমদানি করাসহ বোয়িংয়ের কাছ থেকে নতুন ২৫টি উড়োজাহাজ কেনার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এরপর বাংলাদেশের রফতানি পণ্যের ওপর ঘোষিত শুল্কের পরিমাণ ৩৫ থেকে কমিয়ে ২০ শতাংশ নির্ধারণ করে যুক্তরাষ্ট্র। ফলে প্রতিযোগী দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশ কম-বেশি সুবিধাজনক অবস্থান ধরে রাখতে পেরেছে।

বৈষম্যহীন টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক কৌশল পুনর্নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণে গত বছরের সেপ্টেম্বরে ১২ সদস্যবিশিষ্ট একটি টাস্কফোর্স গঠন করে অন্তর্বর্তী সরকার। অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সাবেক মহাপরিচালক ড. কেএএস মুরশিদকে এ টাস্কফোর্সের প্রধান করা হয়। টাস্কফোর্সের প্রতিবেদনে গত দুই দশকে দেশের খাতভিত্তিক পণ্য রফতানির তুলনামূলক পর্যালোচনার পাশাপাশি রফতানি বৈচিত্র্যকরণের বিষয়ে বেশকিছু সুপারিশ তুলে ধরা হয়। এক্ষেত্রে আরো বেশি মূল্য সংযোজন ও নতুন উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমে তৈরি পোশাক খাতের পণ্যে ভিন্নতা আনা, তৈরি পোশাকবহির্ভূত শ্রমঘন খাতের উৎপাদন ও রফতানি বৃদ্ধি এবং জটিল ও দক্ষতাভিত্তিক পণ্য ও সেবার উৎপাদন বাড়ানোর সুপারিশ করেছে টাস্কফোর্স।

অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সাবেক মহাপরিচালক ড. কেএএস মুরশিদ বণিক বার্তাকে বলেন, ‘রফতানি বাজারে পোশাককেন্দ্রিক সাফল্যের একটা অন্তর্নিহিত ঝুঁকি সবসময় থেকেই গেছে। এ কনসেনট্রেশন নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, কিন্তু ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি নিয়ে কখনো কথা হয়নি। আমাদের আসলে মাথায় রাখা দরকার ছিল যে কোনো এক দেশের ওপর, বিশেষ করে কোনো পরাশক্তির ওপর এতটা নির্ভরশীল হওয়াটা ঠিক না। অর্থনীতিশাস্ত্রে বাজারকে এভাবে জিওপলিটিক্যালি কন্ট্রোল করার উদাহরণ অনেক আছে, কিন্তু শাস্ত্রমতে এটা ঠিক না। যদি আমরা মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি, তাহলে এ নিয়ন্ত্রণ সেটার উল্টো বা বিপরীত। কিন্তু পশ্চিম দেশগুলো, যেমন আমেরিকা ও ইউরোপ, বিশেষ করে আমেরিকা তারা তাদের বাজারটাকে একটি পলিসি টুল হিসেবে সবসময় ব্যবহার করেছে। তাই আমাদের কোনো দেশের ওপরই নির্ভরশীল হওয়াটা ঝুঁকিপূর্ণ। এখানে আমাদের দুই ধরনের কনসেনট্রেশন আছে: একটি হলো ইন্ডাস্ট্রি কনসেনট্রেশন এবং অন্যটি হলো কান্ট্রি স্পেসিফিক কনসেনট্রেশন। কাজেই আমাদের ঝুঁকিটা দ্বিগুণ হয়ে গেল। দুটো বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে এ অবস্থা থেকে বের হতে হবে।’

যুক্তরাষ্ট্রের আরোপ করা শুল্কের হার ২০ শতাংশ হওয়াকে অনেকটা ‘সৌভাগ্য’ হিসেবে উল্লেখ করে ড. কেএএস মুরশিদ আরো বলেন, ‘যদি ভারতের মতো ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ হতো তাহলে পুরো দেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ত। এখান থেকে অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। বেসরকারি খাতেরও বোঝা উচিত ছিল, একটা শিল্পের ওপর নির্ভরতার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব কী হতে পারে। শুধু স্বল্পমেয়াদি ভাবনা, তাৎক্ষণিকভাবে যা পেলাম তাই লাভ, তারপর পালিয়ে যাওয়ার মানসিকতা—এটাই বোধ হয় সমস্যা। আমরা রাজনৈতিকভাবে একটা দেশের ওপর নির্ভর করেছি, বাণিজ্যিকভাবে আরেকটা দেশের ওপর এবং শিল্পগতভাবে একটি আইটেমের ওপর নির্ভর করেছি। এটা এক ধরনের ফুলিশ পলিসি ছিল। আমাদের দ্রুত এখান থেকে সরে আসতে হবে।’

এ পরিস্থিতি ভূ-অর্থনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত হলেও তা সচেতনভাবে হয়নি বলে দাবি করেছেন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি মাহমুদ হাসান খান। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, ‘যদি এটা হয়েও থাকে অবচেতনভাবে হয়েছে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নয়। সমস্যা হলো রফতানি পণ্য ডাইভার্সিফাই করতে হলে অন্য যে সেক্টরগুলো আছে সেগুলোকে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু পরিস্থিতি এমন ছিল না। আগে পাট ছিল, এরপর লেদার সেক্টর এসে এক পা এগিয়ে আবার দুই পা পিছিয়েছে। এখন কেউ যদি বড় হতে না পারে তার দেখাদেখি অন্যরা ছোট হয়ে বসে থাকার তো কোনো সুযোগ নেই।’

তবে এ পরিস্থিতিকে ভূরাজনৈতিক হাতিয়ার হতে দেয়া যাবে না মন্তব্য করে মাহমুদ হাসান খান আরো বলেন, ‘এটা ঠিক যে যুদ্ধ বা দরকষাকষি অনেক শক্তিশালী হতে পারত যদি আমাদের এক্সপোর্ট বাস্কেট আরো বৈচিত্র্যপূর্ণ হতো। তাহলে আমরা অনেক শক্তভাবে লড়তে পারতাম, যেমনটা ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া বা ভারত পেরেছে। আমাদের অবশ্যই ডাইভার্সিফিকেশনে যেতে হবে, নইলে ভবিষ্যৎ আরো ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠবে।’